2025. 3. 22. 09:52ㆍ대순회보

출판팀 한상덕

▲ 여주본부도장 일각문 용두 (2023년 4월 9일 촬영)

인간은 오랜 역사를 거치면서 다양한 형태의 동물을 만들어냈다. 그중 용만큼 다양한 지역에 걸쳐 전설이나 신화의 주인공이 된 동물도 드물 것이다. 예로부터 동양에서 용은 신수(神獸)로 여겨져 궁궐과 사찰의 건축양식에서 권위와 신성을 나타내는 장식 요소가 되었다. 우리 도장에서도 중요한 위치를 차지하는 곳에서는 어김없이 용을 볼 수 있다.

중국 명나라 시기의 이시진(李時珍, 1518~1593)이 편술한 『본초강목(本草綱目)』에는 용의 외형에 대해 “머리는 낙타, 뿔은 사슴, 눈은 토끼, 귀는 소, 목은 뱀, 배는 큰 조개, 비늘은 잉어, 발톱은 매, 발바닥은 호랑이를 닮았다”라고 기록하고 있다. 용의 외형이 실재하는 동물의 모습을 갖고 있다고 하지만 이는 용을 신성시하는 사고에서 오는 해석으로 볼 수 있다. 용은 지역과 시대에 따라 그 모습이나 기능이 조금씩 달리 파악되었고 용의 조각이나 표현 또한 다양하게 변화해 왔다.

용은 하나의 단일한 형상이 아니라 다양한 형태를 띠고 있다. 용이 여러 지역의 토템들을 모아 만들어진 신수이기 때문이다. 이는 예로부터 전해오는 용생구자설(龍生九子說)을 통해서 분명해진다. ‘용생구자’라는 말은 용에게는 각기 다른 특성을 가진 아홉 자식이 있다는 의미다. 그러나 이것은 실재적인 가족의 개념이라기보다는 고대 동아시아의 다양한 용 토템과 관련되었다고 볼 수 있다.

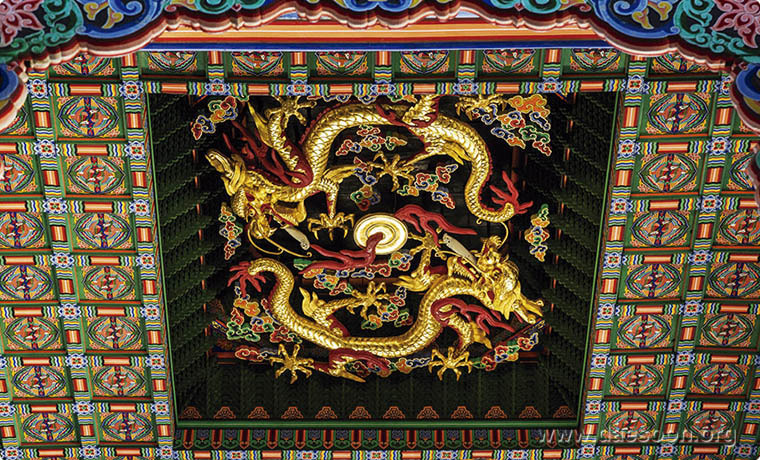

▲ 경복궁 근정전 보개천정의 〈칠조룡〉

용의 기원도 다양하다. 그중 뱀을 신격화한 용신(龍神)의 기원은 인도의 뱀 신앙에서 찾을 수 있다. 인도에서는 킹코브라를 ‘나가(Nāgā)’라고 하는데, 자연스레 ‘나가’라는 말속에 뱀에 대한 숭배의 의미도 함축하게 되었다. 나가신앙은 불교와 함께 중원으로 전파되었다. 그 과정에서 나가는 뱀의 모습을 탈피하여 중국 전통 용의 모습으로 구체화하였다. 결국 인도의 민간에서 시작된 사신(蛇神) 숭배의 신앙이 불교에 수용되어 용 신앙으로 바뀌면서 불법(佛法)을 수호하는 호법신이 되었다.

우리나라의 조선 전기 사찰에서 용을 찾아보는 것은 쉽지 않다. 조선 전기까지 불교에 수용된 용은 대웅전, 무량수전 닫집의 용 조각이나 회화로써만 존재했다. 하지만 임진왜란 이후부터 나무로 조각되어 불전의 중요한 상징물이 되었다.

임진왜란 당시 많은 사찰이 화재로 소실되었는데, 전쟁이 끝나고 사찰을 복원하는 과정에서 사찰을 지킬 수 있는 수호신의 필요성이 대두되었다. 따라서 방위신이었던 사신(四神)을 소급하여 사찰을 화마로부터 수호하고자 하는 마음을 담았다. 시간이 흘러 조선에 오방(五方)사상이 들어오면서 각 방위에 용을 배치하였고, 오방의 용 가운데 ‘황룡’이 백호의 자리를 대신하면서 청룡과 황룡이 사찰에 자리하게 되었다고 한다.

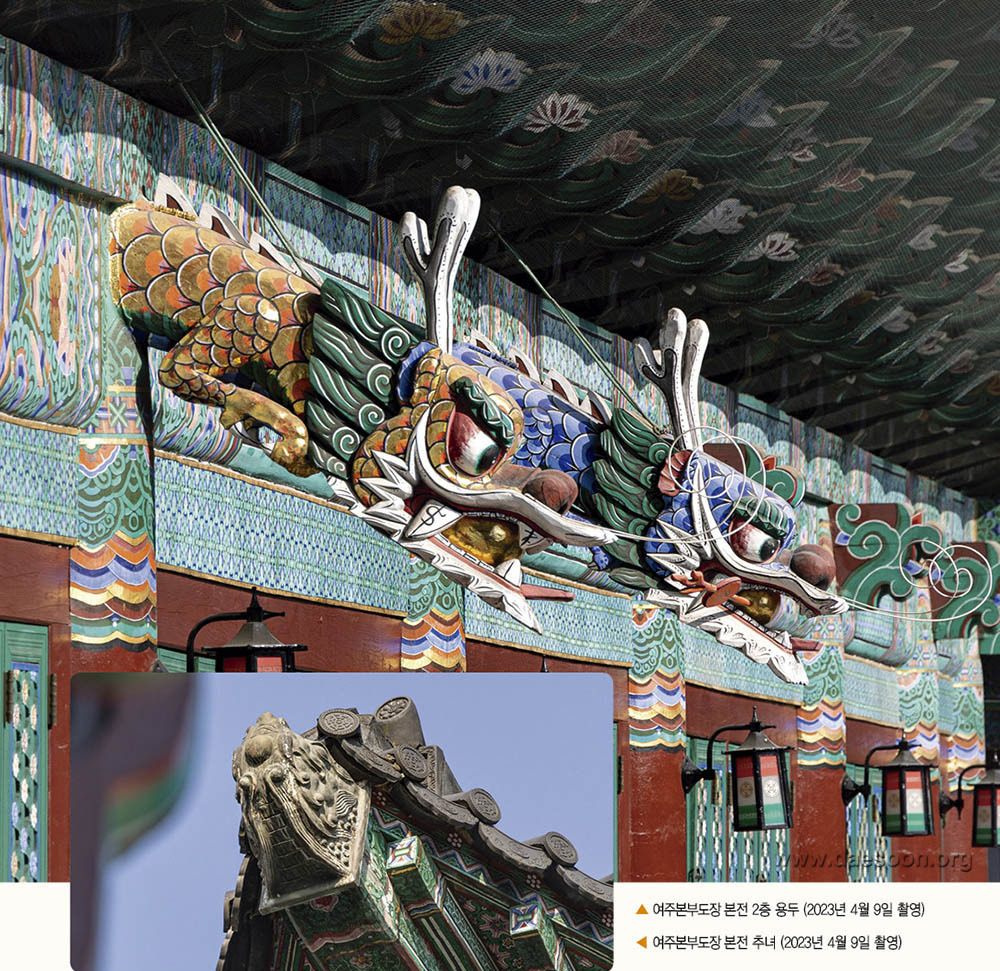

▲ 여주본부도장 본전 2층 용두 (2023년 4월 9일 촬영)

◀ 여주본부도장 본전 추녀 (2023년 4월 9일 촬영)

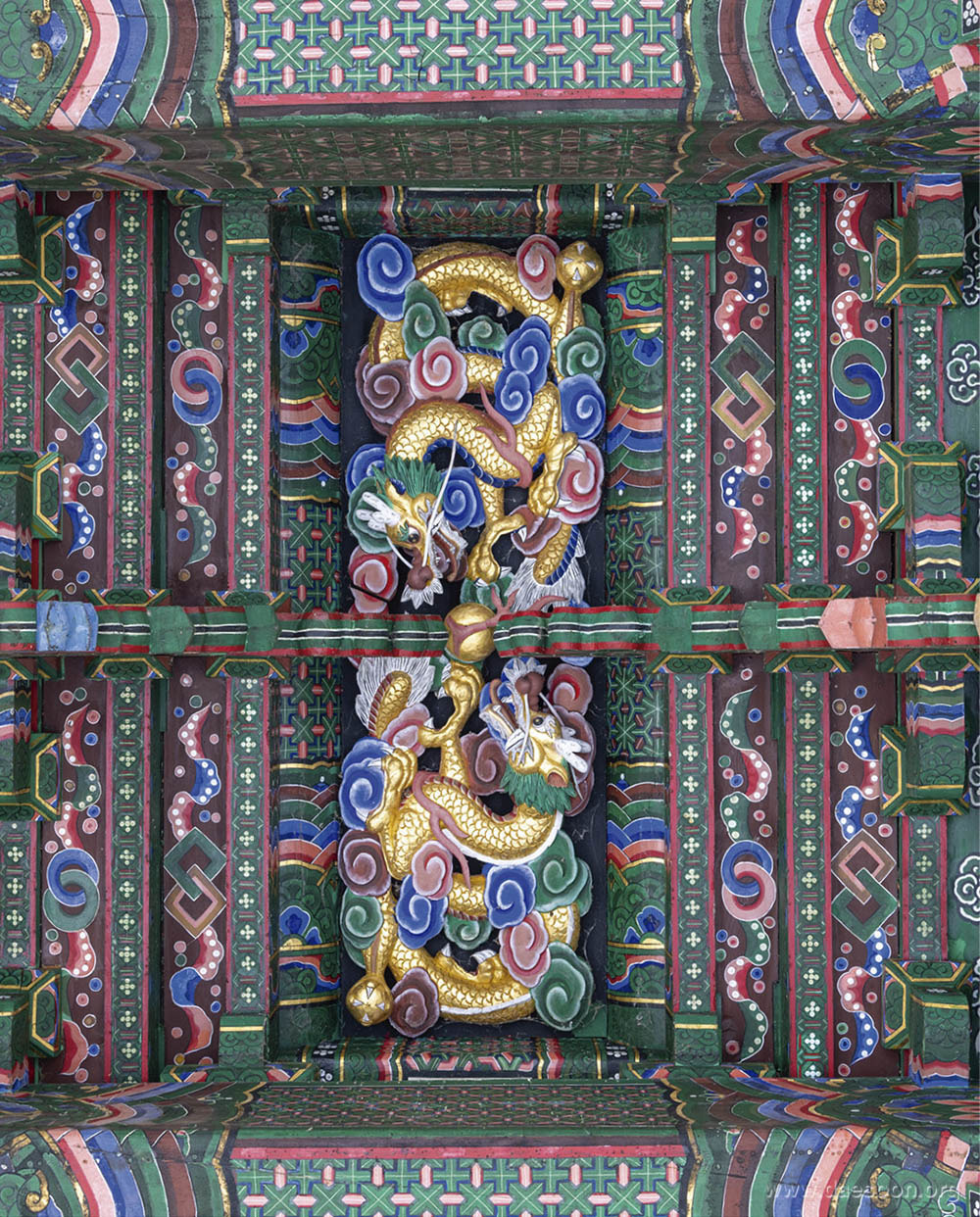

우리 도장에도 곳곳에서 용의 모습을 찾아볼 수 있다. 도장의 용이 가진 상징적 의미를 명확히 파악하기는 어려우나 불교 사찰의 장엄(莊嚴)에 대한 설명을 참고하여 그 의미를 짐작해 볼 수 있었다. 용은 중요한 위치를 차지하는 성수(聖獸)로 본전의 닫집, 천장, 기둥 등 다양한 곳에 사용되었다. 특히 용두(龍頭)는 본전과 봉강전의 현판 좌우에 배치되어 건물을 지키고 있다. 현판을 중심으로 청룡과 황룡이 특유의 위엄을 드러내고 있어 신성한 분위기를 더해준다. 그밖에 일각문과 종각 등에도 용두가 자리하고 있다.

▲ 여주본부도장 대원종 용뉴 (2023년 4월 9일 촬영)

▲ 여주본부도장 포정문 망와 (2023년 4월 9일 촬영)

◀ 여주본부도장 본전 치미 (2023년 4월 9일 촬영)

대원종에서도 독특한 용을 볼 수 있다. 대원종을 걸고 있는 고리를 용뉴(龍鈕)라고 한다. 용뉴는 종뉴(鐘鈕)의 일종으로 용의 모습을 한 고리를 말한다. 이 고리 역할을 겸하고 있는 용의 이름이 포뢰(蒲牢)다. 이 용은 고래를 무서워하여 보기만 하면 큰 소리를 내며 운다고 전해진다. 그런 이유로 종에 포뢰의 형상을 조각하여 종소리가 널리 퍼져나가기를 기원했다고 한다. 종각의 처마받침에도 용두가 장식되어 있는데, 아마도 같은 의미가 담겨있을 것으로 생각된다.

▲ 여주본부도장 일각문 천장 황용 (2023년 4월 9일 촬영)

▲ 여주본부도장 포정문 천장 (2023년 4월 9일 촬영)

도장 건물의 추녀마루 끝에 끼워 장식되는 망와(望瓦)에 새겨진 용도 그중 하나이다. 이는 용머리의 변형으로 수신(水神)의 이미지를 이용해 화재를 막기 위한 것이다. 이와 유사한 용마루 끝 장식인 치미(鴟尾)도 있다. 이는 하늘의 신령한 기운이 강림한다는 의미로 이해된다. 그밖에 본전 앞의 촛대, 일각문의 천장, 소란반자 등의 용 또한 도장 건물에 자리하여 도장을 수호하는 역할을 하고 있다. 이렇듯 용은 물과 바람, 바다를 관장하고, 복을 부르는 조화(造化), 벽사(辟邪), 수호(守護) 등의 능력을 갖춘 신수로 여겨져 왔다.

용은 극기(克己)를 상징하는 신수이다. 용은 잉어, 뱀 또는 거북 등과 같이 어떤 동물이라 할지라도 오랜 수련을 통해 용으로 거듭날 수 있기 때문이다. 이는 진리를 깨닫기 위해 수도하는 우리 도인들의 모습과 닮아있다. 우리 도인들이 가는 길은 상제님께서 천지공사를 통해 펼쳐주신 도통의 길이다. 이 길은 극기의 길이며 해원상생의 길이다. 그러므로 상제님께서 펼쳐주신 가르침을 올바르게 행할 때 우리의 소원도 성취할 수 있지 않을까 생각해본다.

【참고문헌】

· 「용(龍)」, 『한국민족문화대백과』 참조.

· 김왕직, 『알기쉬운 한국건축용어사전』, 파주: 도서출판동녘, 2008.

· 자현, 『사찰의 상징세계 上』, 서울: 불광출판사, 2012.

· 자현, 『사찰의 비밀』, 서울: 담앤북스, 2019.

· 허균, 『사찰 장식 그 빛나는 상징의 세계』, 서울: 돌베개, 2002.

'대순회보' 카테고리의 다른 글

| 속담에 강성(姜姓)을 강아지라 하니라. (0) | 2025.03.22 |

|---|---|

| 네가 망량을 사귀려면 진실로 망량을 사귀라 (0) | 2025.03.22 |

| 위천하자(爲天下者) 불고가사(不顧家事) (0) | 2025.03.22 |

| 한 고조의 퇴사식지와 탈의의지 (0) | 2025.03.22 |

| 상제님께서 붙여주신 인(仁) (0) | 2025.03.21 |