2025. 3. 14. 01:19ㆍ대순회보

대순종교문화연구소 김성수

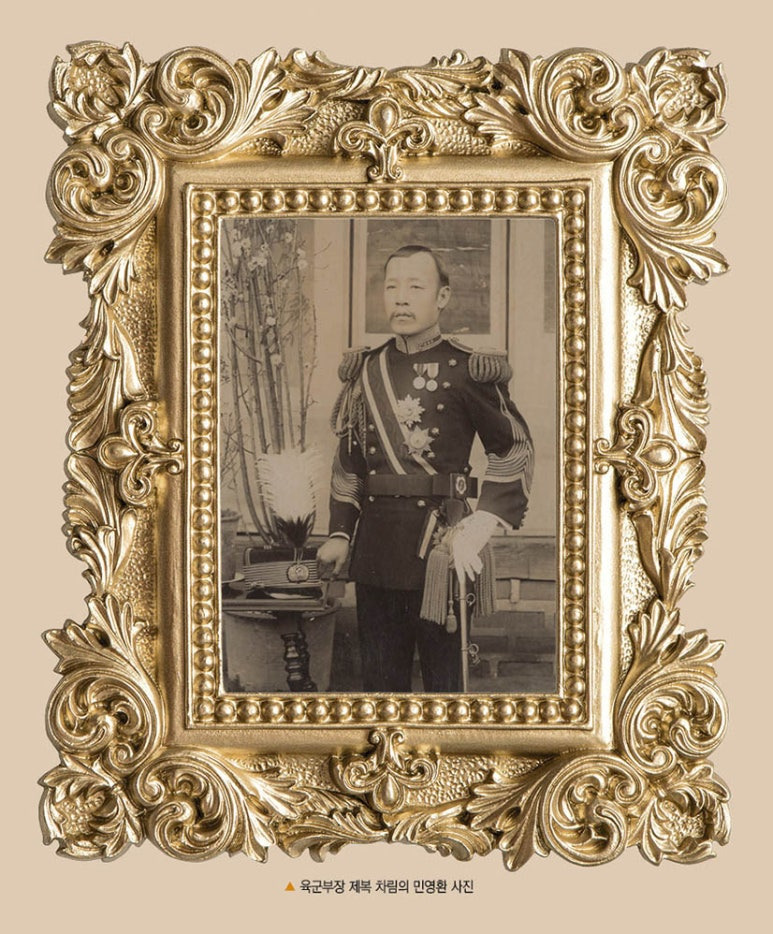

만장(挽章, 또는 만사)은 죽은 이를 애도하여 지은 글로서, 상제님께서 직접 만장을 지으신 인물은 최익현(교법 3장 20절), 민영환(예시 37절), 손병희(예시 59절) 등이 있다. 이 중 민영환의 만장에 대한 해석은 1998년 6월 간행되었던 《대순회보》 60호에 다음과 같이 나와 있다.

대인 보국 정지신(大人輔國正知身)

마세 진천 운기신(磨洗塵天運氣新)

유한 경심 종성의(遺恨警深終聖意)

일도 분재 만방심(一刀分在萬方心)

대인의 나라를 위함은 마땅히 앎을 실천하는데 있어

어지러운 세상을 갈고 씻어 운기를 새롭게 하였도다.

한에 사무치도록 깊이 경계시켜 성스러운 뜻 다하고

한칼로 몸을 갈라 만방에 알렸도다.

이 글은 위의 해설을 조금 더 보강하고자 쓰게 되었다. 동시에 민영환이 고종의 명을 받고 특사로서 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식에 참가하고 돌아온 후 지은 기행문 「해천추범」 (海天秋帆, 1896)의 내용과 당시의 기록들도 약간 인용하여 민영환의 일생을 조망해 보고자 한다.

1) 대인 보국 정지신(大人輔國正知身)

《대순회보》 60호와 전체적인 맥락에서 크게 달라지는 것은 없으나 이 글에서는 조금 더 글자 자체의 의미에 충실한 직역을 위주로 해 나가려 한다.01

대인(大人)은 나라를 도왔고[輔國] 올바르게[正] 자신의 몸을 알았다[知身]. 공교롭게 ‘나라를 돕다’란 의미의 보국(輔國)은 민영환 사후 고종이 추증한 최고 관작인 ‘대광보국숭록대부의정대신(大匡輔國崇祿大夫議政大臣)’에 나오는 단어로, 민영환을 지칭할 때 ‘민 보국(輔國)’과 같은 형태로 쓰이기도 했기 때문에, ‘대인은 나라를 도왔고’의 부분은 ‘대인 민영환은’이라고도 해석이 가능하다.

‘자신의 몸을 알았다[知身]’는 의미가 다소 불분명하게 들릴 수 있는데, 그는 명성황후 민비의 조카로서 17세의 나이로 문과에 급제한 이후, 고종의 총애를 받으며 요직을 두루 거친, 민씨 집권층을 대표하던 인물이었다. 본래 그에게는 당시 대다수의 관료들이 그랬던 것처럼 ‘국가(왕실)’에 대한 충성심은 가득했으나 ‘백성’에 대한 애착은 없었다.02

▲ 1896년 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식에 참석했을 때 (앞줄 정 중앙) / hani.co.kr(한겨레) 2018년 10월 28일 문화면 기사

그러던 그에게 많은 변화를 가져오게 한 사건은, 1896년 특명전권공사의 자격으로 7개월간 8개국을 두루 거치면서 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식에 참가하고 돌아온 일이었다. 우리나라 사람으로서는 최초의 세계 일주라고 불리는 긴 해외 경험을 통해 그는 앞선 서구의 문물을 견식 하였고, 러시아의 곳곳에 흩어져 살던 조선 유민(流民)들을 직접 만나 그들의 힘든 현실을 공감하고 해당 지역 러시아 관리들에게는 동포들을 잘 부탁한다는 말을 전했으며, 하루빨리 조국의 근대화와 부국강병을 달성하여 그들이 고국에 다시 돌아올 수 있도록 하겠다는 다짐도 하였다.

이런 그의 변화는 귀국 후 주변 사람들도 자연스럽게 알게 되어 《독립신문》 1896년 11월 24일 자에는 “종래의 민 판서가 아니라 새사람이 되었다.”는 기사가 실리기도 했으며,03 황현의 『매천야록』에는 “구미를 견학하고 온 이래로 자못 천하대세를 궁구하고 국사가 날로 그릇됨을 통분하여 매양 임금 앞에 이르면 눈물을 떨구며 극간(極諫: 끝까지 간함) 하였으며 물러나서는 조용히 앉아 깊은 생각에 잠겨 담담히 세속의 명리에 마음을 쓰지 않았다”04는 기술이 있다.

결국 ‘정지신(正知身)’은 민영환이 높은 자리에 있던 관료의 몸으로 앞으로 자신이 국가와 민족을 위해 해야 할 일을 제대로 인식하기 시작했다는 의미로 이해하면 자연스러울 듯하다.

2) 마세 진천 운기신(磨洗塵天運氣新)

먼지 덮인 세상[塵天:진천]을 갈고[磨] 씻어내니[洗] 운기(運氣)가 새로워[新]진다. 민영환이 러시아 황제의 대관식에 참가할(1896년) 당시, 국내의 상황은 정말 한 치 앞을 내다보기 어려운 먼지 덮인 하늘에 비유될 수 있었다.

1894년 청일전쟁에 승리한 일본은 조선의 국권을 거머쥐기 위한 본격적인 행보를 시작하였고, 이를 견제하기 위해 러시아를 끌어들이려 했던 명성황후가 1895년 10월 8일 일본에게 잔인하게 살해당하는 사건이 벌어졌다(을미사변). 일국의 궁궐 내에서 이런 황망한 사건을 겪은 고종은 신변 안전을 위해 1896년 2월 11일 비밀리에 경복궁을 떠나 러시아 공사관으로 거처를 옮겼다(아관파천). 일본에 대항할 수 있는 정규군은 고사하고 당장 국왕의 안전을 보장할 궁궐 경비병조차 없었던 것이 조선의 현실이었다.05

▲ 대한제국 황제즉위식 장소 황궁우과 환구단 전경, 『韓國風俗風景寫眞帖』 京城日韓書房, 1910 / 서울역사아카이브

이러한 암울한 상황 속에서 러시아에 도움을 요청하기 위해 대관식에 참여했던 민영환은 우여곡절 끝에 뿌차타(Putiata) 대령과 13명의 군사교관을 데리고 귀국하게 되었다. 이 교관들에 의해 800명의 궁궐 경비병이 양성되었고, 이듬해인 1897년 2월 고종은 경운궁(현재의 덕수궁)으로 환궁할 수 있었다. 이러한 바탕 위에서 고종은 1897년 10월 황제즉위식을 행하고 대한제국을 선포하였다. 세계열강의 앞선 문물을 보고 돌아온 민영환은 황제의 최측근으로서 광무개혁을 추진하였고 군주의 권한을 복원하고자 노력하였다.06 비록 러일전쟁이 발발한 1904년에 끝을 맺은 짧은 개혁이긴 했으나, 국가의 완전한 자주독립과 근대화를 지향하며 비교적 외세의 간섭 없이 자주적으로 추진되었던, ‘운기(運氣)가 새로워[新]진다’고 할 만한 것이었다.

3) 유한 경심 종성의(遺恨警深終聖意)

남겨진 한[遺恨]을 깊게[深] 경계시킴[警]으로써 성스러운 뜻[聖意]을 끝마쳤다[終](≒완성시켰다). 일본의 조선에 대한 잠식이 더해가던 상황을 타개하기 위해 고종과 함께 광무개혁에 힘써 일시적이나마 ‘운기(運氣)’가 새로워[新]지는 듯했으나, 1905년 러일전쟁에서 승리한 일본은 동년 11월 17일 조선의 외교권을 박탈하는 을사늑약을 강제로 체결시켰다.

당시 경기도 용인에 있던 민영환은 조약 파기를 위해 11월 27일 의정대신 조병세와 함께 백관을 거느리고 조약에 서명한 외부대신 박제순 등 매국 5적의 처단과 조약 파기를 고종에게 상소하였다. 일제의 감시와 위협 속에서 고종은 그 상소를 받아들일 수 없었고, 민영환은 일본 헌병에 의해 체포되었다가 29일 석방된 후, 대세를 바로잡을 길이 없음을 개탄하면서07 남은 길은 스스로 목숨을 끊어 남아 있는 2천만 동포들에게 나라의 앞날에 대해 깊게[深] 경계[警]시키는 것뿐임을 느꼈다. 11월 30일 2천만 동포와 각 나라의 공사들에게 보내는 유서 2통08을 남기고 단도(短刀)로 목을 찔러 45세의 나이로 자결하였다. 나라와 민족의 앞날을 걱정하고 어떻게든지 대세를 바꾸어 보려 했던 그의 성스러운 뜻[聖意]을 자결이라는 극단적인 방법을 통해 깊이[深] 경계[警]시키면서 끝맺었[終]던(≒완성시켰던) 것이었다.

4) 일도 분재 만방심(一刀分在萬方心)

일도(一刀: 一刀에 담긴 뜻)는 모든 사람의 마음[萬方心]에 나뉘어 존재[分在]한다. 민영환의 자결은 엄청난 반향을 불러일으켰다. 자결 직후의 분위기를 잘 보여주는 당시의 기록을 인용하면 다음과 같다.

…곡성(哭聲)이 서로 전달되어 얼마 지나자 도성 안이 통곡 소리로 가득 차 산이 무너진 듯하였다. 각국 공관에서 이 소식을 듣고는 모두 할 말을 잊은 채 슬퍼하였으며, 일본인 또한 크게 놀랐으며 떼 지어 몰려와 매우 슬피 울었다. 동서양 각국의 사신과 상인으로 서울에 있는 자들이 뒤질세라 조문을 와서…09

연이어 전 좌의정 조병세, 전 대사헌 송병선, 전 참판 홍만식, 학부주사 이상철, 군인 김봉학도 순절하여 일제에 대한 자살 투쟁으로 이어졌다. 이 외에도 민영환의 행랑에서 살다가 독립하여 인력거꾼을 하던 계동의 아무개도 그의 죽음을 듣고 통곡하고 목을 매 자살하였으며, 전 첨사(詹事) 이상설은 종루 거리에 나가 뭇사람들을 향해 통곡하며 국가가 망하게 된 원인과 나라의 신하로서 응당 죽어야 할 의리를 두루 말하고 땅에 몸을 던지니 바위에 머리가 깨져 정신을 잃었는데 한 달이 지나서야 깨어났다고 한다.10 민영환의 자결로 촉발된 이러한 움직임은 향후 국권 회복을 위한 의병운동과 계몽운동의 기폭제가 되었다.11

▲ 민영환의 국장 (3일장), 1905년 12월 17일 윌러드 스트레이트 미국외교관 촬영 / Designersparty

민영환의 만장을 분석하면서 들었던 생각은 이 짧은 네 줄에 그의 일생과 이루고 싶었던 꿈, 그것을 이루지 못해 겪는 좌절과 당시의 만백성들에 끼친 영향들이 함축적으로 녹아 있다는 점이었다. 이미 백 년 이상이 훌쩍 지난 현재의 시점에서야 수많은 연구와 축적된 자료들을 통해 모든 것들을 종합적으로 인식할 수 있겠지만, 만약 내가 당시를 살아가던 사람이었다면 이렇게 한 사람의 일생을 입체적으로 느끼기란 불가능했을 거라고 생각된다. 이는 마치 먼 위에서 아래에 있는 인간 세상을 내려다보며 한 사람의 마음속을 들여다보는 듯하기 때문이다.

‘전명숙이 거사할 때에 상놈을 양반으로 만들고 천인(賤人)을 귀하게 만들어 주려는 마음을 두었다’(교법 1장 2절)는 당시 누구도 알 수 없었던 한 인간의 마음속 동기에 대해 분부하셨던 것과 마찬가지로, 상제님이 아니시라면 결코 표현해낼 수 없는 깊이가 느껴졌다. 만장(挽章)이 예시 편에 있는 점에서 당연히 우리가 짐작할 수 없는 부분의 비중이 더 클 것이지만, 단지 일단 표면상 나타나 있는 글자의 의미만으로도 그렇다는 것이다.

또, 이미 일본에 맡겨질 조선의 운명 속에서, 꺼져가는 국운을 바로 세우고 대세를 바꿔보고자 안간힘을 쓰다가 결국 자기 목을 단도로 찔러 생을 마감할 수밖에 없었던 인간 민영환의 원(冤)을 풀어주시고 위로하시고자 함을 이 만장을 읽으면서 느낄 수 있었다.

01 『전경』 일본어판 감수자였던 하치야 쿠니오(峰屋邦夫) 동경대학 명예교수의 해석을 참조하였다.

02 민영환 지음, 조재곤 옮김, 『해천추범, 1896년 민영환의 세계일주』(서울: 책과 함께,2007), p.213.

03 앞의 책, p212.

04 황현 지음, 임형택 옮김, 『역주 매천야록』下(서울: 문학과 지성사, 2005), p.268.

05 이민원, 「민영환의 모스크바 외교와 천일책(千一策)」, 『청계사학』 16,17, p.885.

06 이성현, 「민영환의 ‘殉國’ 담론에 관한 고찰」, 『강원사학』 제26집, pp.111~112.

07 민영환 지음, 조재곤 옮김, 앞의 책, pp.214~215.

08 황현의 『매천야록』에는 유서 2통의 내용을 소개한 뒤에 “이외에 유서가 더 있는데 잃어버려서 기록하지 못한다”고 기록되어 있다. 황현 지음, 임형택 옮김, 앞의 책, p.269.

09 황현 지음, 임형택 옮김, 앞의 책, p.267.

10 같은 책, pp.274~275.

11 민영환 지음, 조재곤 옮김, 앞의 책, p.216.

'대순회보' 카테고리의 다른 글

| 『전경』에 나타난 지혜(智慧)에 대하여 (1) | 2025.03.14 |

|---|---|

| 절망 속에 핀 꽃, 아베베 (0) | 2025.03.14 |

| 조선에 온 관성제군 (2) | 2025.03.13 |

| 일심의 실천적 지향 (0) | 2025.03.13 |

| 도장의 신수(神獸), 호랑이 (0) | 2025.03.13 |